Wenn Ihr Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln möchte, finden Sie hier, wie Sie eine wirkungsvolle Nachhaltigkeitsstrategie entwerfen: Status-quo sauber analysieren (Motivation, Verantwortung, Potenziale), einen klaren Kern aus Vision, Positionierung und Fokus definieren – und Ziele, Governance, Maßnahmen sowie KPIs konsistent verzahnen.

Als Unternehmen lohnt es sich eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln, die wirklich fundiert und authentisch ist. Wir zeigen deswegen die Schritte, die es braucht, um genau das zu schaffen. Den kompletten Überblick gibt es in unserem umfassenden Leitfaden zu Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen.

Viele Unternehmen haben erkannt, wie wichtig Nachhaltigkeit für sie ist. Deshalb ergreifen sie oft schon vereinzelte Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Um aber einerseits wirklich positiver auf Umwelt und Gesellschaft zu wirken und andererseits authentisch zu sein, braucht es mehr als Einzelmaßnahmen. Eine Nachhaltigkeitsstrategie hilft Unternehmen dabei Nachhaltigkeit fokussiert anzugehen, langfristig zu verankern und auch noch klarer kommunizieren zu können.

Wenn Ihr Unternehmen über eine Strategie hinaus einen dauerhaften Prozess anstoßen will, beschreiben wir im Artikel zu Nachhaltigkeitstransformation ausführlich die 3 Dimensionen der Transformation und die 4 Phasen.

Checkliste: in 7 Schritten eine Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen entwickeln

- Status-quo-Analyse: Vier Dimensionen (0–3) + kurze Wesentlichkeitsanalyse durchführen → Top-3 Themen und Risiken festhalten.

- Kern definieren: Ambition (1 Satz), Mission (1 Satz) und Positionierung (klarer Wertbeitrag für Kund:innen & Gesellschaft) formulieren.

- Fokus setzen: 3–10 Handlungsfelder priorisieren (Impact × Machbarkeit); Ausschlusskriterien/No-Gos dokumentieren.

- Breite & Tiefe klären: Konsistenz (betroffene Bereiche) × Ambitionsniveau (Intensität) in einer einfachen Matrix festlegen.

- Ziele & KPIs bestimmen: Pro Fokusthema SMART-Ziel, Baseline, Zieljahr, Verantwortliche:r und Messmethode definieren.

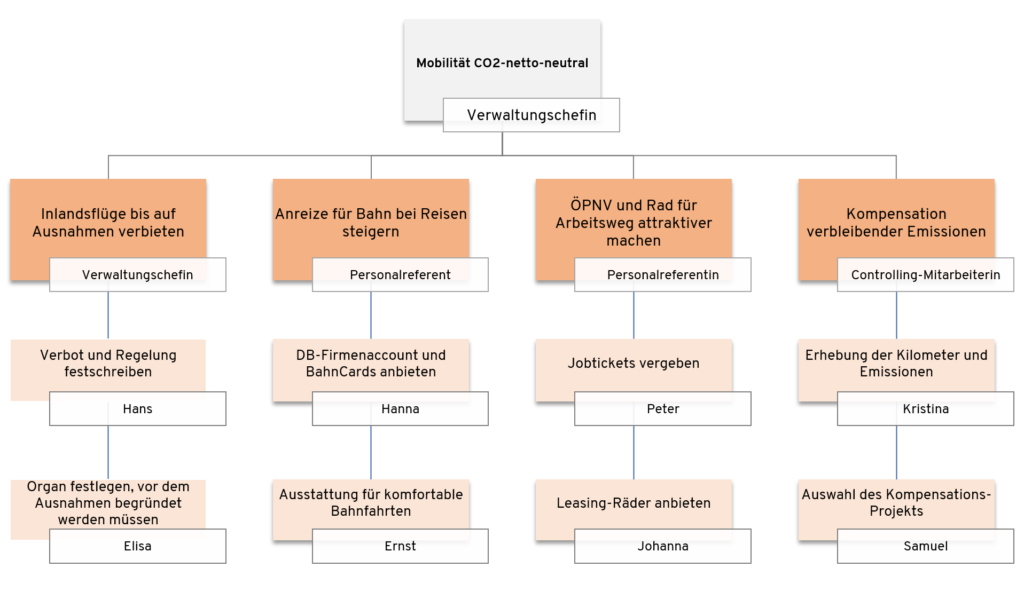

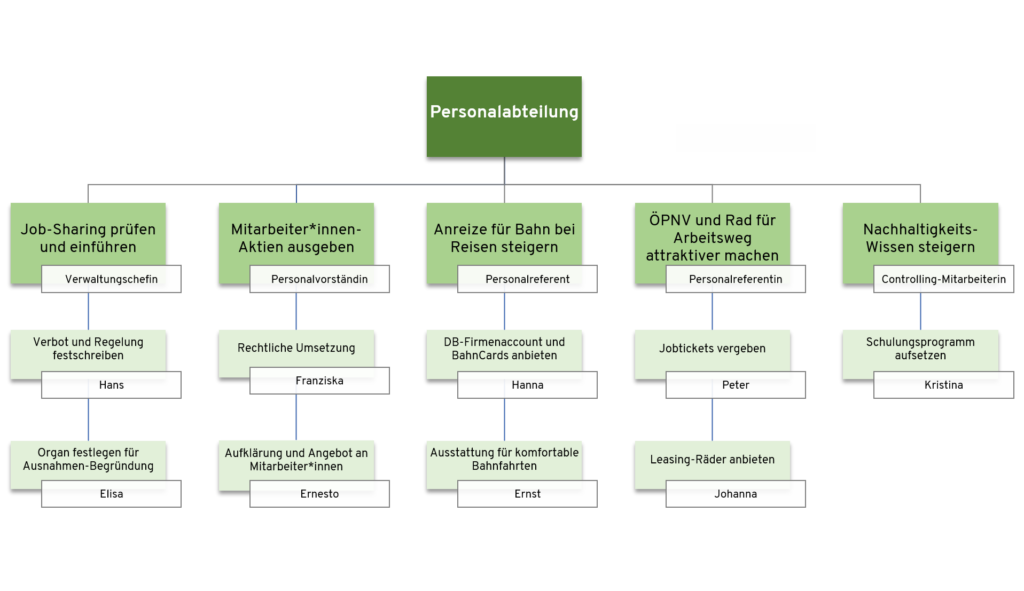

- Governance & Ressourcen sichern: Rollen & Verantwortlichkeiten, Budget, Anreize, Monitoring-Rhythmus (monatlich/quartalsweise) und Entscheidungsregeln festlegen.

- Maßnahmen-Roadmap bauen: Quick Wins (60–90 Tage) + Meilensteine 12–36 Monate planen; Reporting-Brücke zu DNK/ESRS/VSME herstellen.

Inhaltsverzeichnis

- Checkliste: in 7 Schritten eine Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen entwickeln

- A) Analyse für die Nachhaltigkeitsstrategie (Status quo): So starten Sie

- Dimension 0: Den Ausgangszustand der Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen erheben

- Dimension 1: unternehmerisches Interesse – Motivation und Business Case für Nachhaltigkeit

- Dimension 2: Reale Verantwortung ggü. Umwelt und Gesellschaft

- Dimension 3: Bestehendes Potenzial – Nachhaltigkeit erfolgreich einbinden können

- B) Den Kerns der Nachhaltigkeitsstrategie für das Unternehmen entwickeln

- C) Ziele, KPIs und Form der Nachhaltigkeitsstrategie fürs Unternehmen entwickeln

- Fazit: Eine Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen entwickeln, ist ein machbarer und sehr individueller Prozess

- Häufige Fragen zum Artikel

A) Analyse für die Nachhaltigkeitsstrategie (Status quo): So starten Sie

Die Basis jeder Strategie ist eine fundierte Grundlage. Für die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie in Unternehmen ist diese Grundlage dagegen vielleicht noch wichtiger. Denn Nachhaltigkeit ist ein besonders komplexes Thema: Der Erfolg lässt sich nicht allein am Jahresgewinn messen, die Ansprüche der Stakeholder müssen berücksichtigt werden und sogar unter den Mitarbeitenden kann es zu gegenläufigen Ansichten kommen.

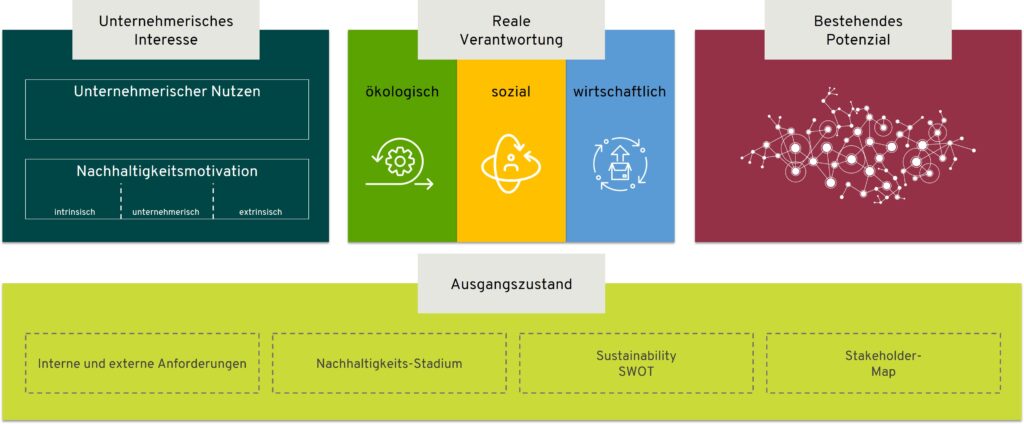

Mit der Analyse für die Nachhaltigkeitsstrategie machen wir verschiedene Blickwinkeln auf Nachhaltigkeit deutlich. Wir unterscheiden deswegen für eine solide Grundlage drei Perspektiven:

- Unternehmerisch: Das Interesse eines Unternehmens an Nachhaltigkeit

- Footprint & Schwächen: Die Verantwortung die das Unternehmen gegenüber Mensch und Natur hat

- Handprint & Stärken: Das Potenzial zu Nachhaltigkeit, das im Unternehmen bereits besteht

Dimension 0: Den Ausgangszustand der Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen erheben

Meist hilft es, zunächst ein Verständnis aufzubauen, wo das Unternehmen bzgl. Nachhaltigkeit steht. Dieses Verständnis hilft dabei den wichtigen breiteren Blick für Nachhaltigkeit im Unternehmen aufzubauen.

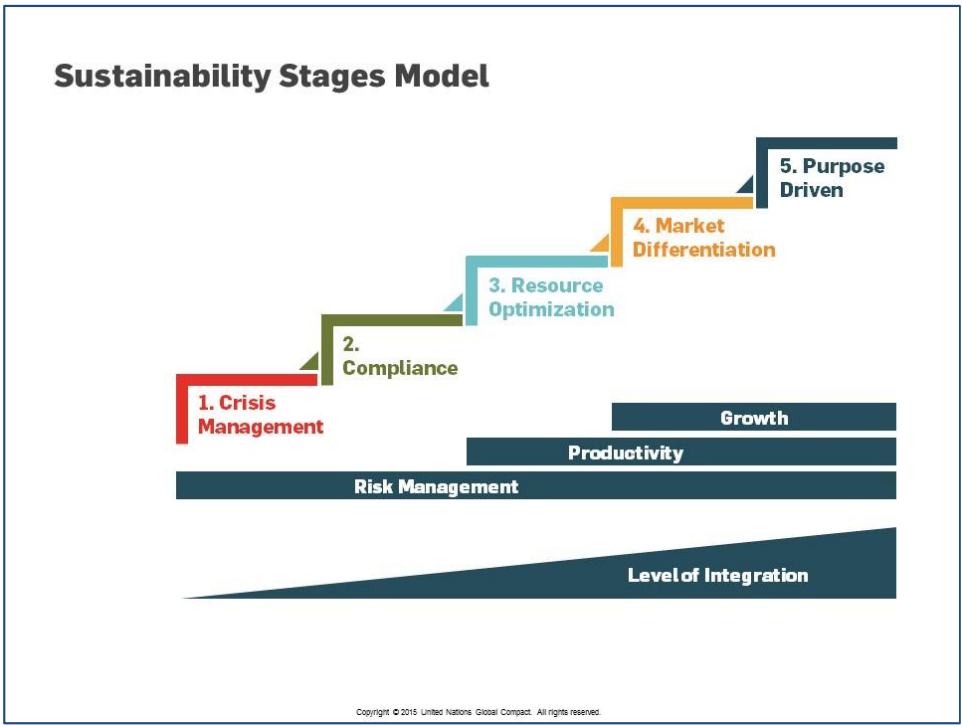

Das Nachhaltigkeitsstadium des Unternehmens bestimmen

Manchmal helfen Modelle, um zu verstehen, wo man selbst steht. Dies kann enorm helfen eine Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen zu entwickeln. Ein einfaches und weit geeignetes Modell sind die Sustainability Stages des Global Compact. Dort wird in 5 Stufen dargestellt, wie sich ein Unternehmen von reaktivem Nachhaltigkeits-Krisenmanagement bis zu einem integrierten Nachhaltigkeitsverständnis entwickelt.

Das gesamte Konzept ist nachzulesen im LEAD Programm des Global Compact.

Wir empfehlen, solche Modelle lediglich als Ausgangspunkt für die eigene Diskussion und Analyse zu nehmen. Organisationen sind zu komplex, als dass sie sich vollständig in Modelle pressen lassen. Als Ergebnis darf z.B. eine Auflistung stehen, in welchen Geschäftsbereichen, Organisationseinheiten und Nachhaltigkeitsthemen Sie sich wie fortgeschritten einschätzen.

Eine Stakeholder-Map aufstellen

Um herauszufinden, welche Gruppen ein Interesse an den Tätigkeiten des Unternehmens haben oder gar von ihnen betroffen sind, hilft eine Stakeholder-Map. In dieser werden z.B. die internen und externen Stakeholder gesammelt. Anschließend hilft es zu beschreiben, welche Interessen sie an den Unternehmensaktivitäten haben. Abschließend kann das Unternehmen sie bewerten. Z.B. danach wie starken Einfluss sie auf das Unternehmen haben und wie stark der Einfluss des Unternehmens auf sie ist. Hier eine ausführliche Anleitung.

Interne und externe Anforderungen zu Nachhaltigkeit erkennen

- Ergebnisse von Mitarbeitenden-Befragungen, Meinungen aus dem Management, Rückmeldungen vom Recruiting und Marketing

- Forderungen von Anteilseignern, Muttergesellschaften, etc.

- Forderungen von NGOs, Verbraucherverbänden und anderen

- Anforderungen durch den Wettbewerb und den Markt bzgl. Nachhaltigkeit

- Rechtliche Anforderungen wie CSRD, Lieferkettengesetze, etc.

Eine Sustainability SWOT Analyse durchführen

Die Ergebnisse der vorherigen Schritte können in eine Sustainability SWOT einfließen. Diese ist ein wertvolles Tool, um eine Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen zu entwickeln. Die klassische SWOT Analyse ist für viele Unternehmen ein bekanntes Instrument. Um auf Bekanntes aufzubauen, können wir eine Sustainability SWOT Analyse durchführen, um Stärken, Schwächen, Risiken und Chancen zu Nachhaltigkeit zu identifizieren. Hierbei unterscheiden wir jeweils einmal z.B. die Risiken fürs Unternehmen bzgl. Nachhaltigkeit – und die Risiken für Nachhaltigkeitsdimensionen durch das Unternehmen. Das Ergebnis ist eine priorisierte Liste an Themen im Unternehmen und zu Nachhaltigkeit, die sich wahrscheinlich in der Strategie finden sollten.

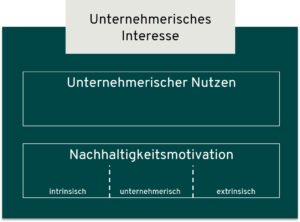

Dimension 1: unternehmerisches Interesse – Motivation und Business Case für Nachhaltigkeit

Sozial-ökologische Nachhaltigkeit kann nur dauerhaft funktionieren, wenn es auch wirtschaftlich erfolgreich ist – das beschreibt ja auch die dritte Dimension der Nachhaltigkeit. Dafür müssen wir herausarbeiten, welchen unternehmerischen Mehrwert unsere Nachhaltigkeitsstrategie liefern kann. Zusätzlich dürfen wir nicht vergessen, dass die Menschen in der Organisation, allen voran die Geschäftsführung, irgendeine Motivation für Nachhaltigkeit hat.

Was ist die eigene Nachhaltigkeitsmotivation (ganz ehrlich)?

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich Motivationen von Unternehmen zu Nachhaltigkeit grob in drei Gruppen einteilen lassen, die je andere Ausganspunkte für die spätere Strategie bilden.

- Intrinsische Motivation des Managements

- Chancen: Authentizität, Begeisterungsfähigkeit, schnell Teil der Kultur

- Risiken: blinder Idealismus, hohe Kosten, Frustration

- Unternehmerische Motivation

- Chancen: Effektiver und gezielter Aufbau von Nachhaltigkeit, Attraktivität des Themas durch Rentabilität

- Risiken: Greenwashing, zu starke Verankerung in Kommunikation

- Extrinsische Motivation durch Regularien, Kundenauflagen o.a.

- Chancen: kosteneffiziente Umsetzung

- Risiken: Greenwashing (hoch), kein ROI

Unsere Empfehlung ist es keine Nachhaltigkeitsstrategie in Unternehmen auf eine rein extrinsische Motivation aufzubauen. Besteht primär eine intrinsische Motivation, macht es Sinn auch die unternehmerische Motivation zu wecken, um den wirtschaftlichen Erfolg der Nachhaltigkeitsstrategie zu ermöglichen. Findet sich primär eine unternehmerische Motivation, lohnt es mittelfristig auch eine intrinsische Motivation des Managements aufzubauen.

Den unternehmerischen Nutzen für Nachhaltigkeit identifizieren

Wir können verschiedene Aspekte betrachten, um herauszufinden, wie Nachhaltigkeit zur Unternehmensentwicklung beitragen kann:

- Wie können Nachhaltigkeitsthemen zur bestehenden Unternehmensstrategie beitragen?

- Welche unternehmerischen Probleme können durch Nachhaltigkeitsaktivitäten angegangen werden? Z.B. Arbeitgeberattraktivität, Differenzierung von Wettbewerbern, Innovationsanreiz, Markenbildung, Finanzierungserleichterung durch Sustainable Finance Kriterien.

- Welchen unternehmerischen Risiken können wir mit Nachhaltigkeit vorbeugen? Z.B. Klimafolgenanpassung, mediale Trends wie 2019 Plastikmüll, 2020 Klimaziele, 2024 Hitzesommer.

- Wie kann ein “Business Case for Sustainability” im Unternehmen aussehen? Mehr dazu in unseren Artikeln zu Geschäftsmodellen und Innovation.

Dimension 2: Reale Verantwortung ggü. Umwelt und Gesellschaft

Neben dem wirtschaftlichen Anreiz für Nachhaltigkeit im Unternehmen spielt die reale Verantwortung aus gesellschaftlicher Sicht eine noch größere Rolle. Gemeint ist hierbei herauszufinden, welche sozialen und ökologischen Ressourcen ein Unternehmen nutzt und wo die Gefahr der Übernutzung besteht.

Da die Ressourcen sehr verschieden sind, gilt es jeweils eigene Erhebungsverfahren für sie anzuwenden. Das reicht von Ökobilanzen/LCAs über Menschenrechtsindizes der Zulieferländer bis zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit der Unternehmenskultur.

Aktuell laufen all diese Analysen typischerweise in einer Doppelten Wesentlichkeitsanalyse(DWA) zusammen. Sie bilden für die meisten Unternehmen die Basis, um eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. In dieser werden die Themen bestimmt, auf die die Organisation den größten Einfluss hat und die andersherum auf die Organisation den größten Einfluss haben. Logischerweise sollte die Nachhaltigkeitsstrategie genau diese Themen adressieren.

Dimension 3: Bestehendes Potenzial – Nachhaltigkeit erfolgreich einbinden können

Zu guter Letzt sollte identifiziert werden, wo im Unternehmen besonderes Potenzial besteht mögliche Nachhaltigkeitsthemen und -maßnahmen umzusetzen. Viele Strategien scheitern in ihrer Umsetzung daran, dass sie auf impliziten oder expliziten Widerstand treffen. Gerade das Thema Nachhaltigkeit kann sehr kontrovers sein. Deshalb ist eine schrittweise Umsetzung, die Anknüpfungspunkte nutzt und Blockaden meidet, erfolgversprechender.

Zur Identifikation des Potenzials können u.a. folgende Aspekte beleuchtet werden:

- Welche bisherigen Nachhaltigkeitsaktivitäten haben gut und welche schlecht funktioniert? Warum war dem so?

- Bei welchen Mitarbeitenden besteht Motivation für das Thema? Wer engagiert sich vielleicht ehrenamtlich für die Themen?

- Welche Abteilungen könnten besonderes Interesse an den Themen haben? Wem kann es am meisten nützen?

- Welchen anderen Programmen oder Zielen kann Nachhaltigkeit hilfreich sein?

- In welche bestehenden (Management-)Systeme können sich Nachhaltigkeitsthemen eingliedern?

- Welche Zielkonflikte mit anderen Zielen und Aktivitäten könnten auftreten?

B) Den Kerns der Nachhaltigkeitsstrategie für das Unternehmen entwickeln

Nachdem die Analyse alle notwendigen Informationen zusammengetragen hat, entwickeln wir daraus nun den Kern der Nachhaltigkeitsstrategie.

Nachhaltigkeits-Vision, -Mission, -Purpose (werte-orientiert)

Die meisten Unternehmen kennen es eine Vision und eine Mission zu entwickeln, manchmal auch alternativ einen sogenannten Purpose. Wir nutzen dieses Instrument deshalb auch in der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Ziel ist es, dass diese Statements die eigenen Mitarbeitenden oder die Kund:innen motivieren, gar mitreißen können und Orientierung geben.

Je nachdem, wie man es anwenden will, können Nachhaltigkeits-Vision und -Mission folgendes meinen:

- Vision: „Wie sieht für euch nachhaltige Welt aus? Wie sieht speziell eure Branche / euer Thema aus?“

- Mission: „Wie könnt ihr dazu beitragen, dass diese nachhaltige Zukunft Wirklichkeit wird?“

Somit bilden die Nachhaltigkeitsvision, -Mission und ggf. -Purpose den Kern eines Nachhaltigkeitsleitbildes. In anderen Kontexten (z.B. klassischen Managementsystemen) wird dies dann ggf. zusammen mit Werten in einer Nachhaltigkeitspolitik zusammengefasst.

Ein Disclaimer von uns: Wenn Sie Gefahr laufen, dass die Nachhaltigkeitsvision oder eine der anderen beiden Spielarten nach langen Wortgefechten zu einer generischen Aussage wird, die nichts greifbarer macht und niemanden motiviert: Lassen Sie es.

Nachhaltigkeits-Positionierung (markt-orientiert)

Strategie ist mehr als ein Langfrist-Plan, zumindest nach Henry Mintzberg. Insbesondere, um Nachhaltigkeit wirtschaftlich erfolgreich umzusetzen, sollte eine Nachhaltigkeitsstrategie eine Positionierung enthalten. Angelehnt an Graham Kenny, lässt sich Nachhaltigkeits-Positionierung so zusammenfassen:

- “Was möchte ich von meinen wichtigsten Stakeholdern bzgl. Nachhaltigkeit (und warum)?”

Die Formulierung scheint zunächst konträr dazu, wie wir oft Strategie verstehen, trifft den Kern aber sehr schlau. Beispielhafte Positionierungen können dann nämlich sein:

- “Wir wollen, dass die innovativsten und nachhaltigsten Lieferanten mit uns arbeiten wollen, damit wir immer die besten Innovationen anstoßen können.”

- “Wir wollen von unseren sicherheitsbewussten Kunden für unsere stabilen Nachhaltigkeitsprodukte geschätzt werden, nicht für stetige Innovationen.”

Wir sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit immer stärker als bewusste Marktpositionierung platziert werden muss. Ansonsten bleibt es ein teures on-top Thema, statt dauerhaft erfolgreich zu sein.

Sie wollen raus aus der Komfortzone und rein in die Transformation?

Fragen Sie mich zu einem kostenlosen Informationsgespräch an.

Ich stehe mit Rat und Freude bereit.

Toni Koç

Themenbereiche Nachhaltigkeitsstrategie und -berichterstattung

Fokus setzen: Die richtigen Themen für die Nachhaltigkeitsstrategie wählen

Nachhaltigkeit ist für viele Unternehmen wie ein übervoller Blumenstrauß und sie wissen nicht, welche Blumen sie nun warum wählen sollen. Strategie bedeutet Fokus und deshalb ist dieser Schritt essenziell. Dies ist ein essenzieller Schritt, um eine wirksame und erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen zu entwickeln.

Die Auswahl der richtigen Themen für die Strategie kann in jeder Organisation anders aussehen und wir können hier leider keine Blaupause für den Prozess zeigen. Insgesamt ist es aber wichtig Nachhaltigkeit für das eigene Unternehmen und das eigene Geschäftsmodell zu verstehen. Für produzierende Unternehmen sind ganz andere Nachhaltigkeitsthemen ausschlaggebend, als sie es für IT-Unternehmen sind. Für erstere spielen vielleicht Wasserverbrauch und Arbeitssicherheit der Lieferkette eine Rolle, für zweitere dahingegen der Stromverbrauch der Server und existenzsichernde Löhne von Dienstleistern.

Woher kommen die Themen, aus denen ich wählen kann?

- aus der Wesentlichkeitsanalyse,

- der Sustainability SWOT,

- den bestehenden Potenzialen und existierenden Maßnahmen

- und zuletzt auch aus der Motivation und natürlich der Positionierung.

Für die finale Auswahl der Nachhaltigkeitsstrategie-Themen helfen folgende Fragen:

- Welche Themen leite ich von meiner Nachhaltigkeits-Positionierung und/oder meiner Nachhaltigkeits-Vision ab?

- Bezüglich welcher Themen habe ich den schwerwiegendsten Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft?

- Bezüglich welcher Themen kann ich am meisten positive Wirkung erzeugen?

- Welche Themen stoßen auf Motivation der Mitarbeitenden?

- Bei welchen ist ein wirtschaftlichen Vorteil möglich?

- Welche Themen sind aktuell gesellschaftlich am meisten diskutiert?

- Welche Themen werden regulatorisch für uns notwendig?

- Etc. pp.

Typischerweise wählen Unternehmen zwischen 3 und 10 Themen aus. Wir nennen diese Themen Handlungsfelder der Nachhaltigkeit. Diese Handlungsfelder strukturieren wir oft weiter in Fokusthemen. Diese Handlungsfelder können aber auf sehr unterschiedlichen Detailgraden angesiedelt sein und konkreter oder abstrakter sein. Beispiele für Handlungsfelder finden sich in unserem Beitrag Nachhaltigkeitsstrategie Beispiele in Unternehmen.

Je nachdem, wie detailliert die Nachhaltigkeitsstrategie strukturiert sein soll, können die Themen auf die Bereiche im Unternehmen heruntergebrochen werden. Beispiele für Bereiche für produzierende Unternehmen könnten folgende sein:

- Geschäftsfeld Maschinenbau

- Geschäftsfeld Auftragsfertigung

- …

- Produktion (in den eigenen Werken)

- Lieferkette und Einkauf

- Produktentwicklung und

- Vertrieb und Vermarktung

- Mitarbeitende und Unternehmenskultur

- Gesellschaft und Corporate Citizenship

Ambitionslevel von Nachhaltigkeit festlegen

Wenn Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln, müssen sie sich vielleicht mehr als bei anderen Strategien die Frage stellen: „Wie weit wollen wir gehen?“. Noch kein Unternehmen kann sich als 100% nachhaltig bezeichnen, weil es die Situation und das System noch nicht zulassen. Da sollte gut abgewogen werden, wie viel Nachhaltigkeit das ideale Maß ist.

Ist die entwickelte Nachhaltigkeitsstrategie zu wenig ambitioniert, wird das Thema nicht verankert und von außen wird vielleicht sogar Greenwashing vorgeworfen. Sind die Nachhaltigkeitsziele zu hoch gesetzt, werden sie wahrscheinlich an Fragen der Wirtschaftlichkeit scheitern und bei Nicht-Erfüllung die Motivation der Mitarbeitenden senken.

„Für die meisten Unternehmen lässt sich allerdings sagen, dass sich eher ambitioniertere Ziele gesteckt werden sollten als zu schwache. Nur so kann Nachhaltigkeit an Fahrt aufnehmen.“

Das Beispiel Klimaschutz verdeutlicht oft gut, wie unterschiedlich Intensität oder Ambitionen sein können.

Drei unterschiedlich ambitionierte Zielformulierungen wären zum Beispiel:

- Das Unternehmen will seine CO2-Emissionen um 30% reduzieren. Dafür werden Prozesse wahrscheinlich unverändert bleiben und es werden Effizienzmaßnahmen vorgenommen.

- Das Unternehmen will CO2-neutral werden. Hierfür werden sicher Prozesse neu gedacht, das Kerngeschäft wird auf Klimaschutz hinterfragt und viele Abteilungen werden eingespannt.

- Das Unternehmen will CO2-positiv werden. Hierbei hinterfragt sich das komplette Unternehmen und Geschäftsmodell auf Klimaschutz, alle Mitarbeitenden müssen Teil davon sein, es werden sicher Anreiz- und Steuerelemente für Klimaschutz eingebaut und die Kommunikation wird es zum Kernthema machen können.

Die Entscheidung, wie intensiv Nachhaltigkeit umgesetzt werden soll, ist absolut abhängig vom Unternehmen und allen umgebenden Nachhaltigkeitsfaktoren. Folgende Fragen helfen insoweit bei der Klärung der Intensität der Nachhaltigkeitsstrategie:

- Wie groß ist mein Schaden an Umwelt und Gesellschaft und wie schnell sollten wir entschiedene Schritte voran kommen?

- Welche Ressourcen stehen zur Verfügung zur Umsetzung welcher Themen?

- Wie werden die Mitarbeitenden auf eine sehr ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie reagieren und wie auf eine wenig ambitionierte?

- Wie werden Kund*innen und Öffentlichkeit auf eine sehr ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie reagieren und wie auf eine wenig ambitionierte?

- Gibt es vielleicht aktuell gesellschaftliches Momentum, um Nachhaltigkeit voranzubringen?

- Und viele mehr.

C) Ziele, KPIs und Form der Nachhaltigkeitsstrategie fürs Unternehmen entwickeln

Wenn das Unternehmen den Kern der Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt hat, geht es an die darunterliegenden Ebenen. Hier scheiden sich die Geister, was noch zu Strategie gehört und was nicht. Wir zeigen trotzdem wichtige folgende Schritte.

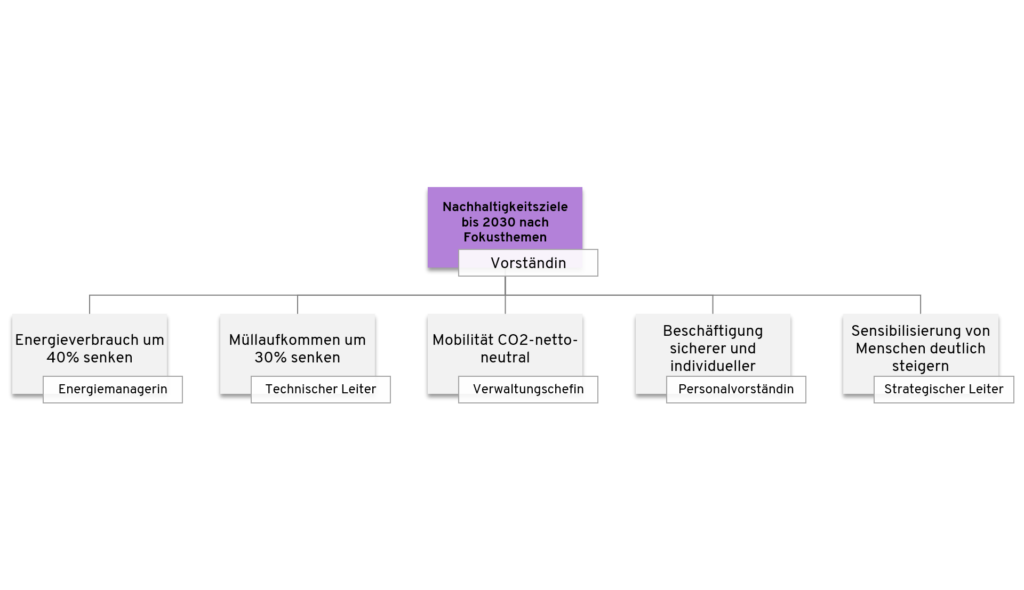

Nachhaltigkeitsziele entwickeln

Es hat sich als praktikabel erwiesen in drei Schritten vorzugehen:

- Erster Entwurf der Ziele für die oberen Zielebenen

- Strukturierung der Nachhaltigkeitsziele

- Ausformulierung der Ziele

1. Erster Entwurf der Ziele für die oberen Zielebenen

Zuerst stellen wir die Fokusthemen-Ziele für das gesamte Unternehmen auf. Diese sollten sich daran orientieren, wie ambitioniert das Unternehmen in dem Fokusthema vorangehen will. Die Nachhaltigkeitsziele sollen genauso greifbar und konkret sein wie strategische Unternehmensziele.

Um sicher zu stellen, dass die Ziele für die Fokusthemen wirklich konkret sind, hilft es oft den Zweck der Ziele zu bestimmen: Welche Wirkung soll auf Umwelt oder Gesellschaft erreicht werden? Beispielsweise CO2-Senkung, ein selbstbestimmtes Leben für Arbeiter*innen der Lieferkette oder das Ermöglichen von Elternschaft bei den eigenen Mitarbeiter*innen. Oder Welche Wirkung soll für das Unternehmen erreicht werden? Beispielsweise die Identifikation und Motivation der Mitarbeiter*innen oder die Wettbewerbsfähigkeit.

Im einfachsten Fall enthalten die Ziele einfach zusätzlich ihren Zweck. Zum Beispiel:

- Bis 2030 Minderung unserer CO2-Emissionen um 80% durch Senkung unseres Energieverbrauchs.

- Bis 2030 Förderung eines selbstbestimmten Lebens für Arbeiter*innen unserer Lieferkette durch die Unterstützung der Zulieferer bei der Zertifizierung nach Arbeitsnorm XYZ.

Die beiden Beispiele zeigen die Schwierigkeit von Nachhaltigkeitszielen. Denn es wird immer verschiedene Wege geben ein Ziel zu erreichen und oft ist zu Beginn nicht absehbar, welcher der Beste ist. Verankert man den Zweck des Ziels, fällt eine integere Prüfung leichter.

So entsteht eine erste Gliederung der Nachhaltigkeitsziele, z.B. in Form eines Zielbaums.

2. Ausdifferenzierung der Nachhaltigkeitsziele

Im zweiten Schritt leitet das Unternehmen aus diesen Zielen für die Fokusthemen die Unterziele für die erste Ebene der Handlungsfelder ab. Diese Handlungsfelder orientieren sich meist an den Unternehmensbereichen. So z.B. Produktion, Einkauf und Lieferkette, Marketing, Verwaltung, Forschung und Entwicklung, etc.

In unserem Beispiel gehen wir bereits stark auf die operative Ebene, um auch dies zu zeigen.

Wichtig: Die folgende Aufstellung einer Struktur für die Ziele sollte sich immer an den realen Strukturen im Unternehmen orientieren! Es ist kontraproduktiv Parallelstrukturen zu schaffen.

Von dort werden die Ziele auf die darunterliegenden Abteilungen und Teams heruntergebrochen. Dies übernehmen idealerweise die Abteilungen selbst. Sie sollen dabei erarbeiten, welche Ziele sie für das Handlungsfeld bzw. die Abteilung setzen müssen, um das Ziel des jeweiligen Fokusthemas zu unterstützen.

Das Erarbeiten der Ziele durch Arbeitsgruppen, statt durch das Management, sorgt zudem gleich dazu, dass die Mitarbeiter*innen sich stärker mit den Zielen und der Strategie identifizieren.

Nun ergeben alle Ziele der Abteilungen zusammen je einen Zielbaum pro Fokusthema.

3. Finalisierung der Nachhaltigkeitsziele

Die Zielvorschläge der Handlungsfelder werden zusammengeführt und geprüft:

- Erreichen die Ziele zusammen das übergeordnete Ziel des Fokusthemas?

- Sine die Ziele konfliktfrei zueinander?

- Bleiben die Ziele in Summe unter den geplanten Ressourcen zur Umsetzung?

- Sind alle Ziele SMART formuliert?

Anschließend wird eine überarbeitete Version erneut an die Arbeitsgruppen gegeben, die sie ihrerseits auf Umsetzbarkeit prüfen und anpassen sollen.

Unsere Erfahrung zeigt zudem, dass Unternehmen sich Puffer zur Zielerreichung einplanen sollten. Zum Beispiel sollte das Ziel „Klimaneutral bis 2030“ so geplant werden, dass Klimaneutralität 2028 erreicht wird. So kann das Ziel trotz Unwägbarkeiten eingehalten werden.

Der somit finale Zielbaum dient allen Bereichen als wichtiges Instrument zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele.

Zur einfacheren Anwendung kann zusätzlich für jedes Handlungsfeld ein eigener Zielbaum aufgestellt werden, welcher alle Fokusthemen abbildet.

Methoden und Best Practice zu Nachhaltigkeit ins Postfach

Die entwickelte Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens in die geeignete Form bringen

Am Ende eines jeden Strategieprozesses steht es an eine Form zu finden, die die Inhalte transportiert. Eine solche Form soll helfen die entwickelte Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen umsetzbarer zu machen, später nachvollziehen zu können, übertragbar machen zu können oder auch als Controlling-Instrument dienen.

Im Idealfall fügt sich die Form der Nachhaltigkeitsstrategie, die das Unternehmen entwickelt hat in andere Strategieformen ein. Möglichkeiten der Form und Umsetzung sind zum Beispiel solche:

- Ein klassisches Strategiepapier.

- Ein systematisches Managementsystem, das im Bestfall in das bestehende einzugliedern ist.

- Für kleinere Unternehmen vielleicht ein umfassenderes Hintergrundpapier und zusätzlich pragmatische Papiere für die Arbeitsbereiche.

- Die Verknüpfung mit geeigneten Berichtsformaten wie dem GRI oder dem DNK, um einen zusammenhängenden Fluss von Management und Reporting zu ermöglichen.

- Die moderne Form eines Sustainability Handbooks, ähnlich den bekannten Brand Handbooks. So kann in verständlicher Form der Hintergrund und die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie transportiert werden.

Nachhaltigkeitsmaßnahmen und KPIs entwickeln

Die Strategie kann nur umgesetzt werden, wenn Maßnahmen folgen. Und Maßnahmen werden oft nur zielgerichtet umgesetzt, wenn der Erfolg gemessen werden kann.

An der Stelle gehen wir nicht in die Tiefe, sondern verweisen auf unseren Artikel zur Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie, inklusive Entwicklung von Maßnahmen – und auf die Artikel zu Nachhaltigkeits-KPIs allgemein und konkreten KPIs.

Fazit: Eine Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen entwickeln, ist ein machbarer und sehr individueller Prozess

Jedoch gibt es für jeden Schritt Hilfestellungen, Tools und vergleichbare Positivbeispiele, sodass jeweils eine passende und individualisierten nachhaltige Unternehmensentwicklung eingeschlagen werden kann.

Die beschriebenen Schritte der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie sind für Unternehmen per se nichts ungewöhnliches. Die Besonderheiten bei der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie sind die Komplexität, die Vielzahl zu berücksichtigender Interessen und das Gewährleisten von Authentizität.

All die genannten Punkte bieten Orientierung zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Einige Punkte sind besonders hilfreich dabei, den Prozess erfolgreich umzusetzen:

- ein intensives und umfassendes Verständnis von Nachhaltigkeit, um authentisch wirksam zu werden,

- ein gutes Gespür für das Unternehmen, die Kultur und die Mitarbeitenden, um Themen und Maßnahmen zu wählen, die mit Motivation umgesetzt werden,

- Erfahrungen mit dem Nachhaltigkeitsmarkt und öffentlicher Meinung, um Nachhaltigkeit auch unternehmerisch wertvoll umzusetzen.

Die Entwicklung einer fundierten Nachhaltigkeitsstrategie ist Grundlage, wenn Nachhaltigkeit zum festen Bestandteil werden soll und um langfristig Erfolge im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung zu erzielen – und kann letztendlich zu einer Nachhaltigkeitstransformation werden.

Sie wollen raus aus der Komfortzone und rein in die Transformation?

Fragen Sie mich zu einem kostenlosen Informationsgespräch an.

Ich stehe mit Rat und Freude bereit.

Toni Koç

Themenbereiche Nachhaltigkeitsstrategie und -berichterstattung

Häufige Fragen zum Artikel

Kurz gesagt: Du definierst einen klaren Kern aus Vision, Positionierung und Fokus, leitest messbare Ziele ab und verankerst Umsetzung, Governance und KPIs. Grundlage ist eine strukturierte Status-quo-Analyse (Motivation, Verantwortung, Potenziale).

Starte mit der Status-quo-Analyse: Ausgangszustand, unternehmerisches Interesse (Business Case), reale Verantwortung (Wirkungen & Risiken) und bestehende Potenziale – verdichtet in einer doppelten Wesentlichkeitsanalyse. Ergebnis: priorisierte Themen für die Strategie.

1) Analyse & Wesentlichkeit → 2) Vision/Mission & Positionierung → 3) Fokus/Handlungsfelder → 4) Ambitionsniveau → 5) Ziele & Zielbäume → 6) Maßnahmen & KPIs → 7) geeignete Strategie-Form und Verankerung.

Das variiert je nach Größe/Komplexität und Datenlage. Erfahrungswert: Einige Wochen für die Analyse, danach mehrere Iterationen für Kern, Ziele und Umsetzungsdesign – wichtig ist ein klarer Rhythmus (z. B. zweiwöchentliche Arbeitsrunden) statt „Big Bang“. (Ableitung aus Prozessschritten im Artikel.)

Leite Handlungsfelder aus Wesentlichkeit, SWOT, Potenzialen und Positionierung ab und prüfe Wirkung × Machbarkeit. Praxistypisch sind 3–10 Themen, die du bei Bedarf in Fokusthemen und Bereiche herunterbrichst.

Sie ist heute der Standard, um Themen zu priorisieren: „Impact-Materiality“ (Wirkung auf Umwelt/Gesellschaft) × „Financial-Materiality“ (Einfluss auf das Unternehmen). Die Strategie adressiert genau diese priorisierten Themen.

Formuliere SMART, nenne bewusst den Zweck (Impact auf Umwelt/Gesellschaft oder Nutzen fürs Unternehmen) und visualisiere die Ableitung in Zielbäumen: vom Fokusthema bis zu Abteilungen/Teams.

Die Strategie ist der inhaltliche Kern (Ziele, Maßnahmen, Governance); Reporting-Standards sind Formate, die Inhalte nachvollziehbar machen. Idealerweise verzahnst du beides, statt Reporting isoliert zu betrachten.

[…] Eine Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen entwickeln […]

[…] kann die Workcation ein eigenes Motto bekommen, z.B. „Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen“ oder „Fehlerkultur lernen und leben“. Daran orientiert sich in der Folge das […]

[…] dem Artikel zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie wollen wir auf ein paar Aspekte genauer eingehen. Teile dieses Artikels gehören eigentlich […]

[…] In diesem Blogbeitrag haben wir gezeigt, welche Rolle die 17 SDGs spielen, um sich der Wesentlichkeit bewusst zu werden. Auch andere Rahmenwerken, z.B. der DNK, sind dafür eine nützliche Hilfe. Diese schaffen eine erste Orientierung und sind Einstieg in die Betrachtung der Nachhaltigkeit im Unternehmen. In der Folge kann das Unternehmen darauf aufbauen. Dazu empfiehlt sich, eine fundierte Wesentlichkeitsanalyse systematisch zu vollziehen, wobei direkte und indirekte Stakeholder einzubeziehen sind. Ein mögliches Vorgehen zeigen wir in unserem Leitfaden „Wesentlichkeitsanalyse“ auf.Dies bildet dann die Grundlage für eine ganzheitliche und wirksame Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. […]

[…] oder Nachhaltigkeitsstrategie, ausformuliert und veröffentlicht. [Link: https://plant-values.de/eine-nachhaltigkeitsstrategie-im-unternehmen-entwickeln/6613/ […]

[…] Gesamtübersicht: Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen entwickeln […]

[…] Blogbeitrag: Unternehmensstrategie für Nachhaltigkeit entwickeln und etablieren […]

[…] Gesamtübersicht: Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen entwickeln […]

[…] Welche Rolle spielt eine klar formulierte Nachhaltigkeitsstrategie bei der Bewertung von Unternehmen im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitspreises? Welche Faktoren […]

[…] sich besonders eignen, um Mitarbeitende zu sensibilisieren, zu aktivieren und Nachhaltigkeitsstrategien zum Leben zu […]